増築には近隣の家に侵害行為を与えないために、床面積や高さなどさまざまな制限があります。

その制限の中での増築内容の申請や登録も役所に行わなければなりません。

この記事では制限として定められた法律や、増築に必要な手続きについて紹介いたします。

法律に関わる制限

増築は敷地内であれば何をしてもいいわけではありません。

近隣住宅に迷惑をかけないように法律で定められてた制限内で行う必要があります。

住宅によっても増築できる広さが変わるため、制限の内容を確認して自分の住宅がどれだけ増築できるかイメージできるようにしましょう。

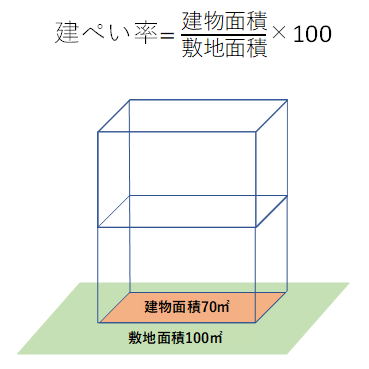

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対して法的に建築許可されている建物面積のことです。

例えば100㎡の敷地で建ぺい率70%が建築許可されている地域の場合、建物面積は最大で70㎡となります。

建ぺい率は地域によって決められているため、インターネット検索や市役所に問い合わせて増築可能な規模を確認しましょう。

制限以上の増築を行ってしまうと建築基準法違反となり、罰則を下される可能性があるため注意が必要です。

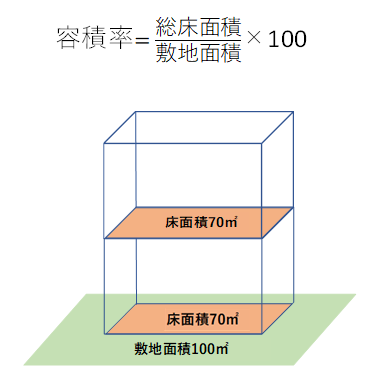

容積率

容積率とは、敷地面積に対して法的に建築許可されている総床面積のことです。

例えば 100㎡の敷地で容積率が200%が建築許可されている地域の場合、総床面積は最大で200㎡となります。

上の図の場合、1階の床面積70㎡+2階の床面積70㎡=総床面積は140㎡となるため敷地面積100㎡に対して容積率が200%と制限される地域では問題なく建築可能です。

建ぺい率と同じく、容積率も地域によって変わるためインターネット検索や市役所に問い合わせて確認しましょう。

高さ制限

高さ制限とは、地域ごとに定められ法的に建築許可された建物高さのことです。

地域ごとに第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域など分けられており、建物の高さ制限が決まります。

特に注意が必要なのは、絶対高さ制限と呼ばれる特定の地域のみに適用される高さ制限です。

原則10mまたは12m以下に制限されており、低層住宅しか建てることができないので注意しましょう。

絶対高さ制限に該当する地域は「 第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」 になるため、お住いの地域が該当する場合は増築高さに注意が必要です。

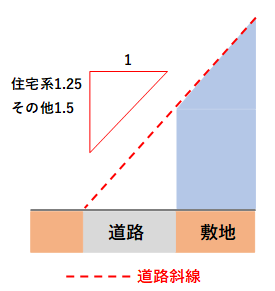

道路斜線制限

道路斜線制限とは、道路の採光や通風の確保や周辺に圧迫感を与えないように設けられた建物の高さ制限です。

敷地の前面道路の向こう端から敷地に向かって、地域ごとに定められた勾配斜線を超えて建物を建てることはできません。

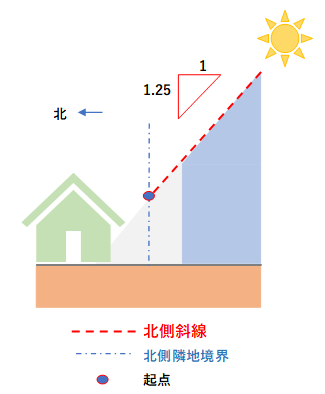

北側斜線制限

北側斜線制限とは、北側にある土地に入るはずの日差しを遮るような悪影響を与えないようにするための建物の高さや屋根の傾きの制限です。

地域によって北側隣地境界線上の起点の高さが変わり、起点から勾配「1:1.25」の勾配を描きラインを超えないように制限されています。

増築によって建物全体が高くなる場合は、計測を行って制限を超えていないか確認が必要です。

増築に関わる手続き

確認申請

防火・準防火地域や10㎡以上の増築をする場合は自治体への確認申請が必要になります。

確認申請の書類作成は専門知識が必要になり、手間と時間がかかり未経験の方の作成は現実的ではありません。

増築業者によっては確認申請書類の作成を行ってくれるため、事前に確認しましょう。

確認申請書類を役所に提出後、約1~2週間で審査結果が返ってきます。

審査結果に問題がなければ、増築作業に取り掛かることが可能です。

場合によって増築作業中に審査が行われることがあります。

増築作業がすべて終わったら、最後に確認申請書通りに作業が進められたかを確認する完了検査が行われます。

確認検査の結果で法的に問題がなければ無事増築完了です。

建物表題変更登記

建物表題変更登記とは、住宅を増築することで不動産登記簿に登録されている内容と違いが出るのを防ぐために行われる変更登記のことです。

増築した建物の所有者に申請の義務があり、増築を行った際には必ず変更登記が必要になります。

建物表題変更登記は、土地家屋調査士に依頼して行うことが可能です。

法令改正による注意点

法令通りに住宅を建てたとしても、法令の改正によって改正後の法令の規定を満たしていないといったことが起こります。

このような状態の住宅のことを「既存不適格建築物」と言い、もともと違法に建てられた「違法建築物」とは違うため取り壊しや法令に適合させるような工事は必要ありません。

しかし、既存不適格建築物を増築する場合、最新の法令に適合するように増築を完了させなければならないため大規模な改築が必要になることがあります。

そのため、増築を行う前に現在の住宅が法令の基準を満たしているか事前に確認しておきましょう。

増築費用を相場より簡単に安くする方法!!

希望条件での見積もりを他社比較することで

価格競争が起こり、さらに安くなる可能性が上がります。

🥇1位 タウンライフリフォーム

大手業者がもっとも多く加盟する総合力No.1見積サイト

- 大手だから安心できる質の高さ

- 国家資格をもつ業者だけが加盟する安心感

- アドバイス、アドバイス、プランニング提案付き

🥈2位 リショップナビ

独自の審査を通過した1400社の加盟店をもつ最大級の見積サイト

- 最大5社の見積紹介とコンシェルジュによる電話対応で不安解消

- 口コミや今までの増築事例が確認できる

- 増築工事中の事故から工事完了から1年の損害を保証

🥉3位 ホームプロ

10年連続利用者数No.1のリフォーム会社紹介サイト!

- 顧客満足度向上のため、必要に応じて加盟会社を指導

- 実際にリフォームをした施主の評価や口コミが見れる

- 万が一加盟会社が倒産した場合でも手付金の返還、完成までの独自保証付き

4位 リフォーム比較プロ

創業100年以上の老舗業者多数!

1分簡単見積サイト‼

- 10項目の簡単入力で一括見積可能

- 入力項目以外の詳細条件も電話で設定可能

5位 リフォームアベンジャーズ

業者選びの手間を最小限に抑えた見積サイト

- 低評価、クレームの多い業者を排除

- プライバシーの厳重な保護

- 24時間365日全国見積対応

コメント

[…] 確認申請費法律で定められた範囲内で増築したことを申請し、行政に確認してもらう費用のこと。防火地域・準防火地域以外の地域で10㎡未満の増築の場合、法律で定められた範囲内であれば建築申請は不要になります。行政への事務手続きのみであれば約30万円かかり、手続き完了までの期間は早ければ1ヵ月程度です。法律で定められた範囲内とは、「建ぺい率」や「容積率」「高さ制限」など地域ごとに決められた基準の範囲内のことを指します。法律に関わることは業者が調べてくれますが、町内規定などは地域によるので事前に確認しましょう。地域によっては町内規定などによって建物の色や高さ、プライバシー保護のため隣家と窓が向き合わないように窓の位置の制限をしているところもあります。 […]

[…] 増築できる条件は法律によって定められており、地域によって制限内容が決まっています。自分の家の敷地内だったら何を建ててもいいわけではないのです。部屋を2部屋増築するつもりだったのに1部屋分の広さしか増やせないなんてことがないように、増築前にどのくらい増築ができるのか確認しておきましょう。詳しい制限内容については増築前に知っておくべき法律と手続きでご紹介していますので参考にしてください。 […]

[…] 増築できる条件は法律によって定められており、地域によって制限内容が決まっています。自分の家の敷地内だったら何を建ててもいいわけではないのです。部屋を2部屋増築するつもりだったのに1部屋分の広さしか増やせないなんてことがないように、増築前にどのくらい増築ができるのか確認しておきましょう。詳しい制限内容については増築前に知っておくべき法律と手続きでご紹介していますので参考にしてください。 […]